Wochenlanges Arbeiten im Home-Office, äußerst eingeschränkter Kontakt zu Kollegen, Nachbarn, Freunden, ja sogar Verwandten. Ein Virus schränkte unser aller Leben in nicht für möglich gehaltener Weise ein – und tut es immer noch. Man trägt Maske und desinfiziert sich, hält unnatürlich großen Abstand bei Treffen, Gesprächen, Besprechungen. Das kulturelle Leben schrumpft auf ein Minimum. Die Welt um uns herum, ja sogar das eigene Land gleicht einem Flickenteppich aus Risikogebieten. Nichts ist mehr so wie es einmal war.

Immerhin beruhigt da der Anblick der gut gefüllten Lebensmittelregale. Und die Erkenntnis aus dem Frühjahr, dass in Deutschland niemand hungern musste. Lediglich Engpässe, zum Beispiel bei Hefe, Mehl, Pasta entstanden, nicht zuletzt verursacht durch Hamsterkäufe in ungeahntem Ausmaß. Trotzdem hat der Shutdown im Frühjahr die Fehler und Schwachstellen unseres Lebensmittelsystems gnadenlos offengelegt. Die Corona-Krise hat den Blick geschärft für die Risiken unserer globalisierten Warenwelt. Es wird höchste Zeit, uns zu fragen, wie wir leben und was wir ändern wollen.

LEHRE EINS

Corona hält uns den Spiegel vor

Das Gefühl der Sicherheit hat einen Knacks bekommen. Die meisten Deutschen spürten zum ersten Mal: Eine rund um die Uhr funktionierende Versorgung mit Lebensmitteln aus aller Welt ist nicht selbstverständlich. Lieferketten reißen, wenn Grenzen geschlossen werden. Nicht nur der stetige Zustrom von Waren aus anderen Ländern und Kontinenten ist dann gefährdet, sondern auch der Zustrom an billigen Arbeitskräften. Dass unsere Spargel‑, Erdbeer- oder Gurkenernten in Gefahr sind, wenn die routiniert und preiswert arbeitenden Hilfskräfte aus Osteuropa nicht einreisen können, hatte kaum jemand auf dem Schirm. Damit wir weiter mit Obst und Gemüse versorgt wurden und die Landwirte ihre Ware nicht auf dem Feld vergammeln lassen mussten, erlaubte die Bundesregierung am Ende, trotz geschlossener Grenzen Erntehelfer einfliegen zu lassen.

Eine rund um die Uhr funktionierende Versorgung mit Lebensmitteln aus aller Welt ist nicht selbstverständlich

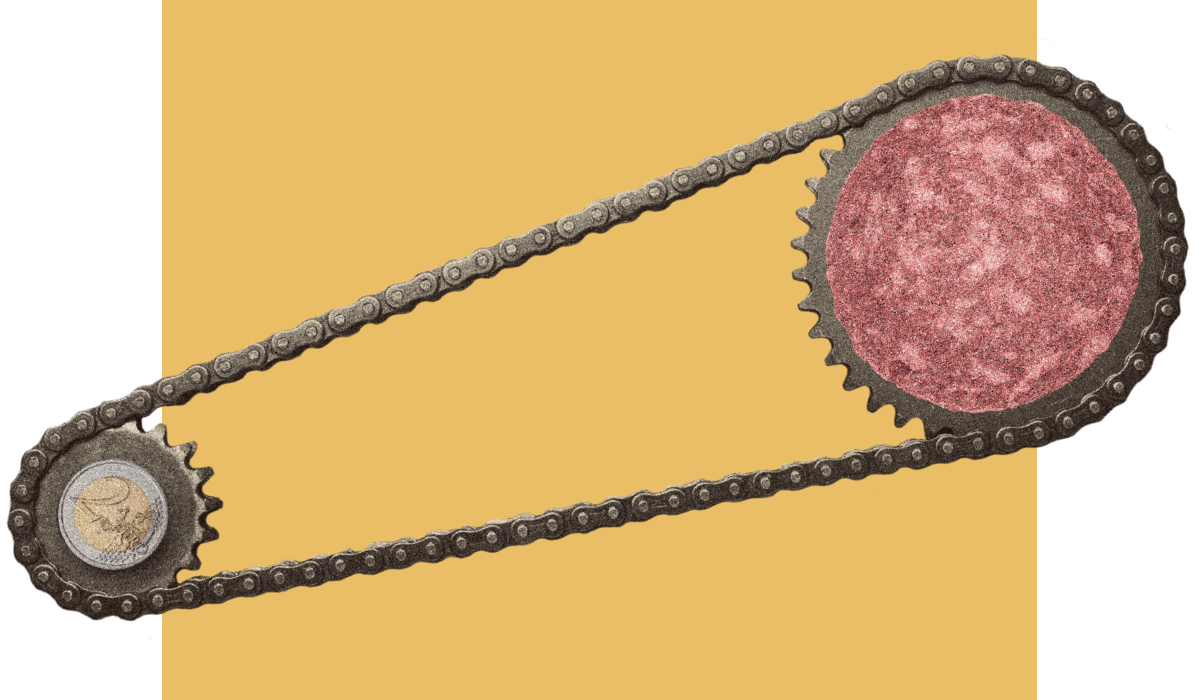

Die Abhängigkeit von billigen Arbeitskräften zeigte und zeigt sich noch deutlicher in der Fleischindustrie. 2019 wurden laut Statista in Deutschland etwa 55 Millionen Schweine geschlachtet – über die Hälfte davon in Betrieben, die zu den drei Großkonzernen Tönnies, Vion und Westfleisch gehören. In den gigantischen Schlachtfabriken arbeiten fast nur noch Männer aus Osteuropa. Das verschachtelte Subunternehmertum führte zu der absurden Situation, dass Firmenchefs den Gesundheitsämtern tagelang weder Namen noch Adressen möglicherweise infizierter Mitarbeiter nennen konnten. Und Infektionen gab es reichlich – nicht zuletzt, weil die Schlachter und Zerleger in überfüllten Unterkünften wohnen.

Diese Zustände sind seit Jahren allgemein bekannt, gekümmert hatte das kaum jemanden. Erst die Corona-Ausbrüche haben die unwürdigen Bedingungen zumindest für eine Zeit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Auf die dramatische Infektions-Anfälligkeit des Systems wies Achim Spiller, Professor am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Uni Göttingen, übrigens bereits Mitte März hin: »Die Schlachtindustrie könnte stärker gefährdet sein, weil hier viele prekär Beschäftigte tätig sind, die in Gemeinschaftsunterkünften für ausländische Leiharbeitskräfte untergebracht sind.« Spillers vorausschauende Prognose sollte sich schnell bewahrheiten: Einige der großen Schlachthöfe mussten wochenlang geschlossen werden.

LEHRE ZWEI

Weg von anfälligen Strukturen, hin zu mehr Regionalität

Die Ernährungswirtschaft muss deshalb weg von anfälligen Megastrukturen und sich wieder stärker einer robusteren Regionalwirtschaft mit kleineren Kreisläufen und mehr Nahversorgung zuwenden – sowohl in der landwirtschaftlichen Versorgung als auch bei der Verarbeitung. Statt Großbetriebe mit intransparenten Firmenstrukturen gilt es, einen regionalen Mittelstand vor Ort zu fördern oder auch wieder aufzubauen: Mühlen, Molkereien, Schlachtbetriebe, Käsereien, verarbeitende Betriebe.

Die Bio-Branche zeigt, wie es gehen kann: Hier liegt Obst und Gemüse von lokalen Landwirten im Regal, gibt es in der Kühltheke Milch und Joghurt von regionalen Molkereien. Auch bei vielen anderen Produkten wie Getreide, Mehl, Aufstrichen, Saft oder Bier gibt es langfristige Verträge zwischen produzierenden Betrieben und ihren Lieferanten aus der Region. Das gibt beiden Seiten Sicherheit, schafft Vertrauen, hält Arbeit und Wertschöpfung im Land. Und der Verbraucher bekommt das, was er sich seit Jahren immer mehr wünscht: regional erzeugte Lebensmittel.

Mit einer gesteigerten heimischen landwirtschaftlichen Produktion besser aufgestellt für Krisenzeiten

Die Corona-Krise hat diesen Trend noch verstärkt. Das zeigen zwei Verbraucherbefragungen aus dem April und Juni 2020, die ein Göttinger Wissenschaftlerteam um Prof. Spiller durchgeführt hat und deren jüngste Ergebnisse Mitte September vorgestellt wurden. »Im Vergleich zur Befragung im April gewinnen Nachhaltigkeitsaspekte wie weniger Plastikverpackung, Tier‑, Umwelt- und Klimaschutz, gesunde Lebensmittel und Regionalität beim Einkauf für mehr Befragte an Bedeutung.« Dabei spielt ganz klar der Sicherheitsaspekt eine Rolle: Mit einer gesteigerten heimischen landwirtschaftlichen Produktion für Krisenzeiten besser aufgestellt zu sein. Allerdings zeigt die Studie auch: Diesem Bedürfnis nach einer Versorgungssicherheit steht ein steigendes Preisbewusstsein bei den Verbrauchern gegenüber, im Klartext: Billig sollen die Lebensmittel auch sein. Die zwangsläufig höheren Preise für regionale Lebensmittel müssten deshalb besser kommuniziert werden, so die Wissenschaftler – zum Beispiel mit Hinweisen auf die Frische und die Geschmacksbesonderheiten.

Die gute Nachricht: Bei direkten Kontakten fällt es uns leichter, höhere Preise zu akzeptieren. Wer seinen Bäcker kennt und dessen Arbeit schätzt, kauft dort ein, auch wenn es im Supermarkt-Backshop billiger ist. Wer als Metzger seinen Kunden erklären kann, woher das Fleisch in der Auslage kommt und dass das Tier ein gutes Leben hatte, wird keine Probleme haben, die höheren Kilopreise rechtfertigen zu müssen. Und wer sein Gemüse vom Bauern in der Nähe bezieht, vielleicht sogar Mitglied einer Solidarischen Landwirtschaft ist (mehr dazu ab Seite 12), weiß sein Geld gut angelegt. Nach Angaben des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft nahmen seit März 2020 sowohl das Interesse an einer Mitgliedschaft als auch die tatsächlichen Mitgliederzahlen deutlich zu. Auch der Boom der Abokisten bei Bio-Bauern zeugt von dem Wunsch nach direktem Kontakt zum Erzeuger – und ist ein hoffnungsvolles Signal dafür, dass viele Menschen es nicht bei Lippenbekenntnissen haben bewenden lassen.

LEHRE DREI

Der globale Handel muss fairer werden

Bei aller aufkommenden Besinnung auf heimischen Anbau und regionale Handelsstrukturen: Der Mensch lebt nicht nur von Kräutertee und Marmelade, heimischen Äpfeln und Kartoffeln, Haferflocken und Brot. Morgens eine Tasse Kaffee und ein Brötchen mit Schoko-Aufstrich, in der Frühstückspause eine Banane, zum Mittag dann ein Reisgericht, fein abgeschmeckt mit Ingwer und Kokosmilch: Ganz ehrlich, wer von uns wollte auf die globalisierte Warenwelt komplett verzichten? Müssen wir ja auch nicht – allerdings sollten wir uns auch der Menschen auf der anderen Seite der Warenkette bewusst sein. Allzu oft werden für preiswerten Kakao, Kaffee, tropische Früchte und andere Produkte Menschenrechte missachtet, die Umwelt geschädigt, Hungerlöhne und Dumpingpreise gezahlt. Unfaire Handelspraktiken sind Teil eines »normalen« Wirtschaftssystems, in dem grundsätzlich möglichst kostengünstig produziert und verkauft werden soll.

Unfaire Handelspraktiken sind Teil eines »normalen« Wirtschaftssystems, in dem grundsätzlich möglichst kostengünstig produziert und verkauft werden soll

In der Bio-Branche achten viele Verarbeiter auf faire Wirtschaftsbeziehungen im globalen Handel. Das erwies sich zu Corona-Zeiten als wichtiger denn je, denn in vielen Ländern der Welt gab es zwar auch einen Lockdown, aber kein Kurzarbeitergeld, keine Wirtschaftshilfen oder andere staatliche Unterstützung. Für die Landwirte oder Kooperativen im globalen Süden war es da Gewinn und Beruhigung, solidarische Unternehmen am anderen Ende der Welt auf ihrer Seite zu wissen, die bei Lieferverzögerungen oder gar ‑ausfällen kompromissbereit reagieren – auch wenn sie selbst finanziell manchmal dabei draufzahlten. Die Vorstandsvorsitzende des Forums Fairer Handel, Andrea Fütterer, beschreibt den Unterschied so: »Fair-Handelsunternehmen wollen die Krise gemeinsam mit ihren Partnern überstehen und nicht auf deren Kosten.« Von der Politik fordert sie, dass solche zukunftstauglichen und dem Gemeinwohl verpflichteten Handelspraktiken zur Leitlinie einer neuen Wirtschaftspolitik nach Covid-19 gemacht werden. Ein wichtiger erster Schritt dazu wäre ein starkes Lieferkettengesetz, das deutsche Unternehmen dazu verpflichtet, Menschenrechte zu achten, Umweltzerstörung zu vermeiden und bei Schäden zu haften – auch, aber nicht nur im Lebensmittelbereich.

LEHRE VIER

Auf das Wesentliche zurückbesinnen

Die Vollbremsung des öffentlichen Lebens hatte auch etwas Gutes. Viele Menschen hierzulande hatten zwangsläufig viel Zeit. Zeit, die oft dazu genutzt wurde, aufzuräumen: den Kleiderschrank, das Wohnzimmerregal, den Keller, die Garage. Dabei kam viel Überflüssiges zum Vorschein. So wie wir damals die Wohnung ausmisteten, so ist es jetzt Zeit, unser Ernährungsverhalten zu entrümpeln und den Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Rüsten wir uns schon mal für die nächsten Krisenzeiten – und zwar nicht unbedingt, indem wir unsere Vorräte aufstocken. Sondern indem wir uns auf das Wesentliche zurückbesinnen: auf eine gesunde Ernährung mit umwelt- und klimaschonenden Lebensmitteln und auf zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen.

Es ist Zeit, unser Ernährungsverhalten zu entrümpeln und den Herausforderungen der Zukunft anzupassen

Jeder Einkauf und jedes Essen, ob mit Fleisch oder Tofu, ist längst ein Stück politischen Handelns. Denn jeder Griff ins Warenregal ist eine kleine Grundsatzentscheidung: Menschenwürde oder Ausbeutung, Tierwohl oder Massentierhaltung, ökologische Landwirtschaft oder Pestizide, Monokulturen oder Artenvielfalt, gegen Verschwendung hier und Hunger dort. Darum geht es. Nicht um Klopapier, nicht um Nudeln oder Hefe. Die sind, wir haben es erlebt, schnell ersetzbar.

→ Birgit Schumacher

Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 89 — Winter 2020