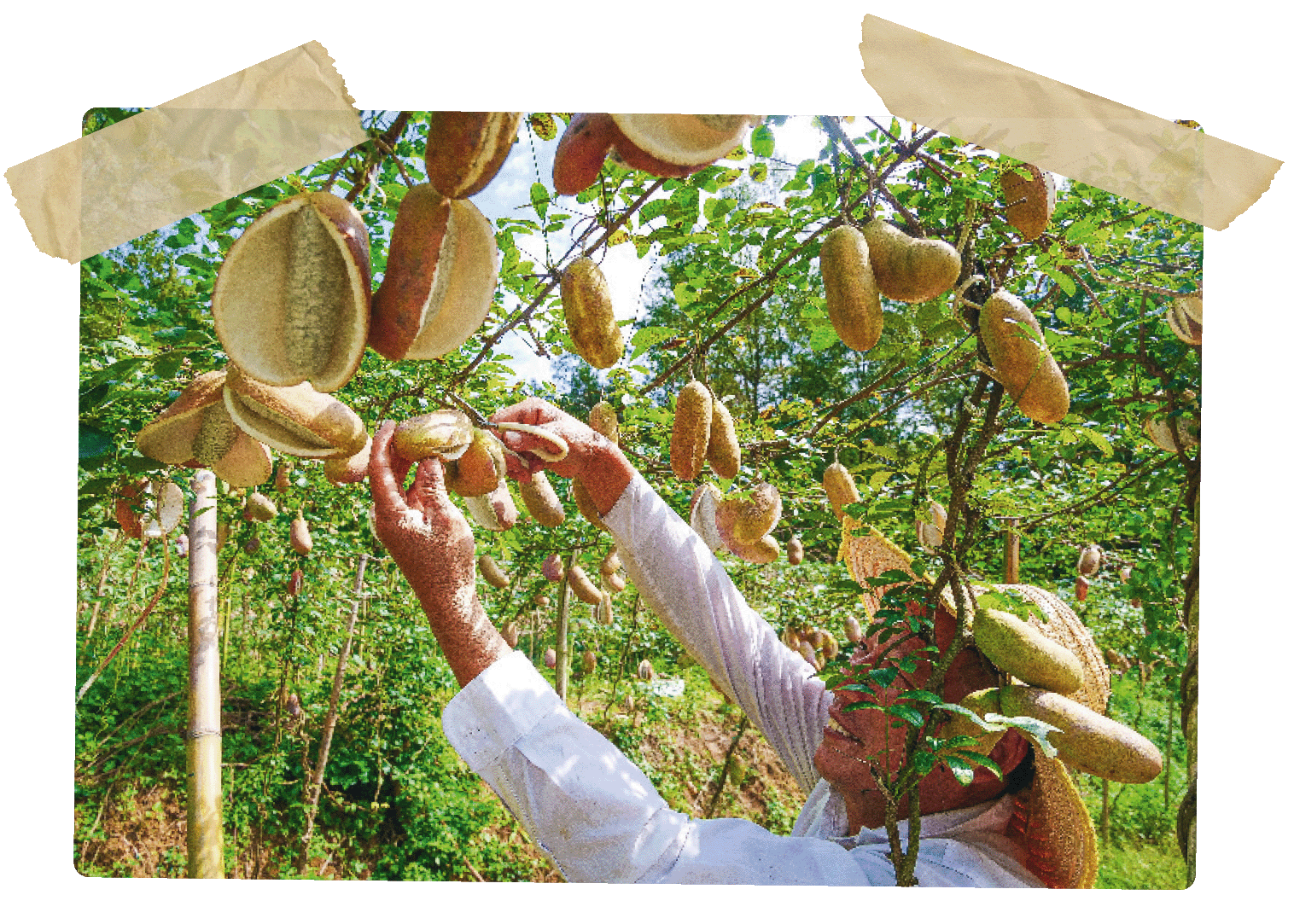

Wenn es um Bio aus fernen Ländern geht, stellen sich viele Menschen erst einmal die Frage: Woher weiß ich, dass das wirklich Bio ist? Gut zu wissen: Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin — ganz egal, wie weit ein Produkt gereist ist. Denn unabhängige Prüfstellen kontrollieren genau, ob der Kaffee aus Guatemala, die Banane aus Costa Rica oder der Tee aus Indien die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung erfüllen. »Jeder Betrieb — vom Bauernhof bis zum Händler — wird mindestens einmal jährlich von unabhängigen, staatlich zugelassenen Kontrollstellen geprüft«, bestätigt Walter Faßbender, Kontrollstellenleiter der Ecocert Deutschland GmbH. »Zusätzlich gibt es unangekündigte Stichproben sowie weitere Prüfungen bei Verdachtsfällen oder erhöhtem Risiko.« Allein die Kontrollstelle Ecocert beschäftigt Faßbender zufolge weltweit rund 1.000 Auditor:innen, die in über 150 Ländern in verschiedenen Sektoren tätig sind. Sie führen jedes Jahr mehr als 130.000 Audits im Bereich der ökologischen Landwirtschaft durch, darunter in weit entfernten Ländern wie Chile, Südafrika oder Japan. Weit weg sind aber auch die Menschen, die die Kaffeebohnen, Bananen, Teepflanzen und Co. in Übersee anbauen und ernten. Wie steht es eigentlich um sie, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen?

Lieferkettengesetz soll eigentlich schützen

Das deutsche Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass Unternehmen Menschenrechte und Umweltstandards einhalten, sowohl im eigenen Betrieb als auch bei Zulieferern. Allerdings gilt es nur für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Und kurz nach seiner Einführung steht das Gesetz schon wieder auf der Kippe: Die neue Bundesregierung will die Regelungen deutlich abschwächen.

Solidarität als Grundprinzip

Bio-Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeitende haben, dürften weltweit eine Ausnahmeerscheinung sein. Aber Themen wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die Wahrung sozialer Rechte sind zwar nicht explizit in der EU-Öko-Verordnung festgeschrieben, wohl aber im Selbstverständnis der Branche tief verankert. Sie sind auch Bestandteil der Prinzipien der IFOAM, des internationalen Dachverbands des Ökolandbaus. Denn für den aufwendigen Bio-Anbau braucht es Menschen, die motiviert sind. Da müssen die Rahmenbedingungen vor Ort stimmen.

Fairer Handel bedeutet faire Preise

Die faire Handelsbewegung in Deutschland entstand zeitgleich mit der Bio-Branche und setzt sich seit den 1970er Jahren für ein gerechteres Wirtschaften ein. »Der faire Handel möchte ausbeuterische Zwangsarbeit und Kinderarbeit nicht nur verhindern, sondern Alternativen aufzeigen«, erklärt Claudia Brück, Vorständin für Politik und Kommunikation bei Fairtrade Deutschland. Das funktioniert vor allem über faire, also kostendeckende Mindestpreise für Kleinbauernbetriebe. Diese geben Landwirtinnen und Landwirten in Übersee Planungssicherheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, sowie die Möglichkeit, ihren Kindern Zugang zu Bildung zu gewähren. Kurz gesagt: Faire Preise sichern Landwirtinnen und Landwirten ein würdevolles Leben, abseits von Armut und Ausbeutung. Plantagen- und Fabrikarbeiter:innen profitieren in der Folge von gerechter Entlohnung, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und sozialer Absicherung. Weitere Grundpfeiler des fairen Handels sind Respekt, Transparenz und verlässliche, langjährige Partnerschaften auf Augenhöhe.

Die ökologischen Standards von Bio gehen deutlich über die Anforderungen des fairen Handels hinaus. Umgekehrt setzt der faire Handel bei den sozialen Kriterien strengere Maßstäbe als Bio.

Fairer Handel mit Brief und Siegel

An diesen Prinzipien orientieren sich die Organisationen und Siegel, die fair gehandelte Produkte kennzeichnen. Davon gibt es mittlerweile viele. Zu den wichtigsten zählen das schwarz-blaue Fairtrade-Siegel der Dachorganisation Fairtrade International, das orangene Siegel Fair for Life, das SPP-Siegel, Naturland Fair — das hauseigene Siegel von Naturland — sowie das Siegel der World Fair Trade Organization. Letzteres zertifiziert nicht einzelne Produkte, sondern gesamte Unternehmen, darunter zum Beispiel die GEPA. Ihren Schwerpunkt setzen die Organisationen jeweils ein bisschen anders. So setzt Fair Trade zum Beispiel verstärkt auf Mitspracherecht. »50 Prozent unserer Entscheidungsgremien werden von den Produzentinnen und Produzenten selbst gehalten«, so Brück. »Sie bestimmen also direkt mit, wenn es um Mindestpreise oder Prämien geht.« Während Fairtrade ausschließlich Produkte aus dem Globalen Süden zertifiziert, können bei Naturland Fair und Fair for Life auch Produkte aus dem Globalen Norden zertifiziert werden. SPP (Símbolo de Pequeños Productores) wurde von Kleinproduzent:innen im Globalen Süden ins Leben gerufen und legt den Fokus auf Produkte aus Lateinamerika.

Auch Fair-Trade-Siegelwerden kontrolliert

Genau wie bei Bio-Produkten kontrollieren auch beim fairen Handel unabhängige Prüfstellen, ob die jeweiligen Richtlinien eingehalten werden. Bei Fairtrade ist das die Flocert GmbH. »Weltweit sind mehr als 120 Auditor:innen im Einsatz, die die Organisationen anhand eines Compliance Katalogs kontrollieren, hinzu kommen unangekündigte Kontrollen«, so Brück. Bei Fair for Life kontrolliert Ecocert, bei Naturland Fair erfolgen die Prüfungen im Rahmen der jährlichen Naturland-Bio-Kontrollen. Solche Siegel bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern im Einzelhandel einen guten Anhaltspunkt, denn: »Fairer Handel ist im Gegensatz zu Bio kein geschützter Begriff. Als Verbraucher muss man genauer hinschauen, was man kauft«, sagt Ramon Glienke, Referent für Fairen Handel bei Naturland.

Bio und fairer Handel: Ein gutes Team

Neben sozialen Richtlinien spielen auch Umweltthemen beim fairen Handel eine wichtige Rolle. So ist der Einsatz von Pestiziden streng geregelt, die Entwaldung ist verboten, ein nachhaltiges Wasser- und Ressourcenmanagement vorausgesetzt. »Nur auf einer gesunden Umwelt ist es möglich, einen fairen Handel aufzubauen«, sagt Brück. »Wenn auf die Natur keine Rücksicht genommen wird, wird die Erwerbsgrundlage zerstört. Wenn ich keine Ernte mehr habe, gibt es auch kein Produkt mehr, das gehandelt werden kann.«

Die ökologischen Standards von Bio gehen aber deutlich über die Anforderungen des fairen Handels hinaus. Umgekehrt setzt der faire Handel bei den sozialen Kriterien strengere Maßstäbe als Bio und treibt verstärkt die fairen Preise nach vorn. Gemeinsam bilden beide Ansätze daher eine ideale Ergänzung. Da ist es wenig überraschend, dass die Mehrzahl der fair-zertifizierten Produkte auch ein Bio-Siegel trägt. »Über 8.000 Produkte in Deutschland tragen das Fairtrade-Siegel und davon knapp 60 Prozent zusätzlich ein Bio-Siegel«, so Brück. Bei Naturland Fair ist die Naturland-Zertifizierung sogar die Voraussetzung. Hugo Despretz, Leiter der Abteilung Sozial und Fair Trade bei Ecocert sagt: »In Deutschland sind 100 Prozent aller Fair for Life-zertifizierten Betriebe zugleich auch Bio-zertifiziert. Das bedeutet: Jedes Fair for Life-Produkt auf dem deutschen Markt ist gleichzeitig ein Bio-Produkt. Weltweit verfügen über 90 Prozent der Fair for Life-Partner ebenfalls über eine Bio-Zertifizierung.«

Faire Beziehungen auch ohne Siegel

Viele Unternehmen der Bio-Branche pflegen faire Handelsbeziehungen zu Erzeugenden und Produzierenden, ohne dass die Produkte ein offizielles Siegel tragen. Zum Beispiel die Heuschrecke Naturkost GmbH aus Troisdorf. Sie ist seit 1977 auf die Herstellung von und den Handel mit Bio-Gewürzen, ‑Kräutern, ‑Tees und Natursalzen aus Europa und Übersee spezialisiert. »Etliche unserer Anbauer in Drittländern haben eine der vielen Fair-Zertifizierungen, aber da wir selbst keine solche Zertifizierung haben, können wir damit nicht werben«, erklärt Geschäftsführerin Ursula Stübner. Das hat einen guten Grund: »Wir sind ein kleines, aber hochspezialisiertes Unternehmen mit einem Riesenprogramm an Rohstoffen. Wir können uns neben den Zertifizierungen, die wir bereits vom Aufwand her stemmen und finanzieren, keine weiteren Zertifizierungen leisten«, so Stübner. Nichtsdestotrotz stellt man bei Heuschrecke sicher, dass die Kleinbauernfamilien im Ausland unter fairen Bedingungen arbeiten und wirtschaften können. Der Schlüssel dazu sind langjährige, vertrauensvolle Handelsbeziehungen sowie möglichst kurze Lieferketten. »Erst durch die Kontinuität entsteht ein Vertrauensverhältnis, in dem man sich über Bedürfnisse und Problemthemen austauscht. Man erfährt mehr über die Realität der Erzeuger:innen«, so Stübner. Vertrauensmanagement statt Misstrauensmanagement, fasst sie den Ansatz zusammen.

Es lohnt sich, die Produktionsbedingungen genau im Blick zu halten und sich mit der Lieferkette hinter den Lebensmitteln im Einkaufskorb auseinanderzusetzen.

Fairer Handel ist auch in Deutschland wichtig

Ein weiteres Beispiel: Die Milchwerke Berchtesgadener Land. Hier geht es nicht um Partnerbetriebe in Übersee, sondern in Deutschland, denn unfaire Bezahlung bedroht auch hierzulande Existenzen. »Faire Löhne, ein vertrauensvolles Miteinander und verlässliche Partnerschaften garantieren Sicherheit und Stabilität — für jeden Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft. Aber sie sind leider nicht selbstverständlich — auch nicht bei uns in Deutschland,« sagt Susanne Wendt aus der Presseabteilung der Milchwerke Berchtesgadener Land. Mit langjährigen Partnerschaften, nachhaltigen Strategien und fairen Milchpreisen will die Molkerei dafür sorgen, die familiengeführten Bauernhöfe in der bayrischen Bergregion zu erhalten. Ein Gewinn für beide Seiten: »Ein fairer, möglichst stabiler Milchpreis und faire Löhne garantieren ein langfristiges, wertschätzendes Miteinander«, so Wendt. Seit 2010 trägt das Unternehmen als erste Molkerei in Deutschland das Naturland Fair-Siegel.

Win-win für Produzierende und Verbraucher:innen

Der ökologische Landbau und der faire Handel: Beide tragen dazu bei, die Bedingungen für Mensch und Umwelt zu verbessern. Es lohnt sich also, die Produktionsbedingungen genau im Blick zu halten und sich mit der Lieferkette hinter den Lebensmitteln im Einkaufskorb auseinanderzusetzen. Mit unseren Kaufentscheidungen können wir sie aktiv dabei unterstützen — und selber davon profitieren: »Geschmack geht in zwei Richtungen«, so Brück. »Mit fairer Bezahlung ist es möglich, ein besseres Produkt von höherer Qualität herzustellen. Und wenn ich weiß, dass die Menschen am anderen Ende der Lieferkette fair bezahlt worden sind, schmecken die Schokolade oder der Kaffee noch viel besser.«

→ Katrin Brahner